・労働安全衛生規則って?

・労働安全衛生規則や労働安全衛生法って何?

今回は上記のような疑問を解決できる記事を用意しました。

ひと昔前は、労働基準法の一部だった労働安全衛生法(労安衛法)

今では、急速な産業の発展や技術の進歩などに対して素早く、的確に対応するため、独立した法律となっています。

そもそも労働安全衛生規則・労働安全衛生法?

って方もいらっしゃるかと思いますので簡単にまとめてみました。

労働安全衛生法は、かつて労働基準法の一部だったんですが、急速な産業の発展や技術の進歩などに対して素早く、的確に対応するため、独立した法律となりました。

労働安全衛生規則とは?

労働安全衛生規則は4編に分かれており、その内の「通則」では担当者・責任者等の人の役割と組織体制について規定されています。

「選任すべき役割」と「設置すべき組織」

- 総括安全衛生管理者

- 衛生管理者

- 産業医

- 安全管理者

- 安全衛生推進者および衛生推進者

- 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者および安全衛生責任者

- 危険有害作業ごとの作業主任者の選任・衛生委員会

- 安全委員会

※建設業や造船業など、業種によっては労働安全衛生法で定める別途の責任者が必要である場合があります。

-

揚貨装置とは?揚貨装置運転士ってどんな資格?

2023/9/20

揚貨装置運転士とは、労働安全衛生法に定められた国家資格の一つで、制限荷重が5トン以上の揚貨装置(港湾荷役の作業をするために船舶に取り付けられたクレーンまたはデリック)の操作するために必要な資格です。 ...

【労働安全衛生法】とは?

労働安全衛生法(労安衛法)は、職場での労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形作を促進することを目的としている法律です。

労働災害を防止するための労働者を危険から守るための安全衛生管理体制についても決まりが設けられており、機械や危険物、有害物に関する規制、労働者に対する安全衛生教育などについて定められています。

また、職場におけるその責任の所在についても明らかにすべく、委員会の設置や責任者の選任についても義務付けています。

揚貨装置運転士過去問によく出る労働安全衛生規則

作業主任者の氏名等の周知

第18条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示するなど労働関係者に周知させなければならない。

特別教育を必要とする業務

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次の通り。

六 制限荷重5t未満の揚貨装置の運転の業務

十九 つり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛業務

免許の欠格事項

第63条 ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技師免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第72条第2項第二号の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。

免許の取り消しなど

第66条 法第74条第2項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次の通り。

一 当該免許試験受験についての不正その他の不正行為があったとき

二 免許証を他人に譲渡し、または貸与したとき。

免許証の再交付又は書換え

第67条 免許証の交付を受けたもので、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものはこれを滅失し、又は損傷した時は、免許証再交付申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は、その者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。

2 前項に規定する者は、氏名を変更した時は、免許証書換申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は、その者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書換を受けなければならない。

-

揚貨装置運転士資格独学で取得できるの!?気になる勉強時間は?

2023/9/21

つい先日、2021年4月15日揚貨装置運転士資格試験を会社の指示により、受験してきました。 私はクレーン・デリック限定の資格を取得してるので、学科試験は原動機及び電気に関する知識(10問)揚貨装置の運 ...

免許証の返還

第68条 法第74条の規定により免許の取消し処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

2・前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されてる時は、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。

船倉への通行設備

第449条 事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが1.5mを超える船倉の内部において荷の取扱いの作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。

ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられてる場合はこの限りでない。

2・前項の作業に従事する労働者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。

船内荷役作業主任者の選任

第450条 事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから船内荷役作業主任者を選任しなければならない。

船内荷役作業主任者の職務

第451条 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行わさなければならない。

一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること

三 周辺の作業者との連絡調整を行う事。

-

揚貨装置運転士過去問を繰り返せば受かる!!過去問特集パート1

2023/9/21

揚貨装置運転士の学科試験は、経験上過去問繰り返し、問題を理解していけば、クリアできると思うので過去問まとめてみました。 学科試験っぽく作ってますので、受験しようと思ってる方は、活用してください。 ...

通行の禁止

第452条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻下しの作業を行ってる場合において、第449条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し、又は激突する恐れのある時は、その通行をさせてはならない。

立入禁止

第453条 事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。

一 ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付けもしくは取外しの作業が行われてる場所の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより労働者に危険を及ぼす恐れのあるところ

二 揚貨装置のブームの起伏作業が行われてる場合において、当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼす恐れのあるところ。

照度の保持

第454条 事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

有害物、危険物等による危険の防止

第455条 事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛など急性中毒を起こす恐れのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。

- 一 これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、

作業の実施について当該取扱いの方法によらせること。 - 二 これらの物が飛散し又は漏えいした時の処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該措置を取らせること。

ハッチビーム等の点検

第456条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻上げ、又は船倉の内部へ荷を巻下す作業を行うときは、当該作業を開始する前に、ハッチビーム又は開放されたちょうつがい付きハッチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されてる事を確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

シフチングボード等の取外しの確認

第457条 事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を下す作業を行う場合において、シフチングボード、フィーダボックス等の荷の移動を防止する為の隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼす恐れのある時は、当該隔壁が取り外された後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

同時作業の禁止

第458条 事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行ってはならない。

ただし、防網、防布など荷の落下を防止するための設備が設けられてる時は、この限りではない。

巻出索の使用など

第459条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハッチ直下にある物以外の物を巻き上げる作業を行うときは、巻出索を使用する等ににより、予め、当該荷をハッチの直下に移してから行わなければならない。

みぞ車の取付け

第460条 事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込の作業を行うときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シャックル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。

立入禁止

第461条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いてる時は、当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

ベール包装貨物の取扱い

第463条 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行うときは、労働者に、当該包装に用いられてる帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフックをかけさせてはならない。

保護帽の着用

第464条 事業者は、港湾荷役作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

-

揚貨装置実技一発試験で注意すべきこと!実技教習所で学んだことをご紹介!

2023/9/27

揚貨装置実技一発試験会場 国家資格である揚貨装置の実技試験の会場は、全国に4か所しかありません。 基本的には、公益財団法人・安全衛生技術試験協会にて調べる事ができますが、ざっくりとご紹介します。 関東 ...

点検

第465条 事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻下しの作業を行うときは、当該作業を開始する前に揚貨装置の作動状態について点検し、異常が無いことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。

合図

第467条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行うときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行う者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行わせなければならない。

- 2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行わなければならない。

- 3 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

作業位置からの離脱の禁止

第468条 事業者は、揚貨装置の運転者を荷を吊ったまま作業位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷を吊ったまま作業位置を離れてはならない。

ワイヤーロープの安全係数

第469条 事業者は、揚貨装置の玉掛に用いるワイヤーロープの安全係数については、6以上としなければならない。

2 前項の安全係数は、ワイヤーロープの切断荷重の値を、当該ワイヤーロープにかかる荷重の最大の値で徐した値とする。

-

玉掛け技能講習の資格取得費用に差はあるの?5つの登録機関で比較!

2023/9/21

※都道府県労働局長登録教習機関とは…建設機械等の運転・操作や作業主任者の選任に必要となる免許(の実技教習)又は技能講習に関する学科・実技教育を行うことを目的として都道府県労働局長より登録された機関の総 ...

鎖の安全係数

第469条の2 事業者は、揚貨装置の玉掛に用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。

1 次のいずれにも該当する鎖 安全係数:4

- イ 切断荷重の2分の1の荷重で引っ張った場合において、その伸びが0.5%以下の物であること。

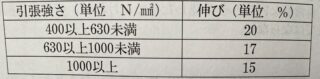

- ロ その引張強さの値が400N/㎟以上であり、かつ、その伸びが次の表上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値以上となるもの。

二 全号に該当しない鎖 安全係数:5

2 前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。

フックの安全係数

第470条 事業者は、揚貨装置の玉掛に用いるフック又はシャックルの安全係数については、5以上としなければならない。

2 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、それぞれ当該フック又はシャックルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

不適格なワイヤーロープの使用禁止

第471条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤーロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

- 1 ワイヤーロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の10%以上の素線が切断しているもの。

- 2 直径の減少が工称経の7%をこえるもの。

- 3 キンクしたもの

- 4 著しく形崩れ又は腐食したもの

-

クレーン・デリック運転士(限定無し)試験日はいつ?試験費用っていくら?

2023/9/27

一目でわかるクレーン資格 免許の種類 一覧 クレーンを操作できる資格は、「免許・技能講習・特別教育」の3種類となっています。 また、そのうち免許は大きく分けて「クレーン・デリック運転士と移動式クレーン ...

不適格な鎖の使用禁止

第472条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

- 1 伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの5%をこえるもの

- 2 リンク断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10%を超えるもの

- 3 亀裂があるもの

ワイヤーロープ及び鎖

第475条 事業者は、エンドレスでないワイヤーロープ又は鎖については、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えてる物でなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

2 前項のアイは、アイスプライスもしくは、圧縮止め又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。

この場合において、アイプライスは、ワイヤーロープのすべてのストランドを3回以上編み込んだ後、

それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに2回以上(すべてのストランドを4回以上編み込んだときは、1回以上)編み込むものとする。

-

クレーン・デリック(クレーン限定)学科試験は独学でOK?勉強時間は?

2023/9/20

本記事でわかること 一目でわかるクレーン免許の種類 クレーン・デリック(クレーン限定)学科試験は独学でも可能? クレーン限定の学科試験対策は? クレーン限定の学科試験合格の勉強時間は? クレーン・デリ ...

スリングの点検

第476条 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフック付きスリング、もっこスリング、ワイヤスリングなどのスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

労働安全衛生法

免許

第72条 第12条第1項、第14条又は第61条第1項の免許(以下「免許」という)は、第75条第1項の免許試験に合格した者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。

2 次の各号のいずれかに該当する者には免許は与えない。

一 第74条第2項(第三号を除く)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しないもの

二 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者

3 第61条第1項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。

4 都道府県労働局長は、前項の規定により第61条第1項の免許を与えないこととするときは、予め、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

免許の取消し等

第74条 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第72条第2項第2号に該当するに至った時は、その免許を取り消さなければならない。

2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、その免許を取消し、または期間(第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあっては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。

- 一 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき

- 二 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反した時

- 三 当該免許が第61条第1項の免許である場合にあっては、第72条第3項に規定する厚生労働省令で定める者となったとき

- 四 前各号に掲げる場合の他、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき

3 前項第3号に該当し、同項の規定により免許を取り消されたものであっても、

その者がその取消し理由となった事項に該当しなくなった時、その他のその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与える事ができる。

-

床上操作式クレーン限定ってどんな資格?床上運転式とどう違う?

2023/3/18

操作式と運転式の違いは、運転するときに必要な操縦者の動きです。 共通点としては、どちらも荷物を運ぶときに、操縦者がクレーンと一緒に移動する形で荷物に合わせて動かなければならないことです。 その点で、運 ...

作業主任者を選任すべき作業

第6条 13 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500t未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものは除く)

-

移動式クレーン運転士免許(資格)を取るには?費用はどれくらい?

2023/9/20

多くの業界や場所で必要とされ、活躍している移動式クレーン。 移動式クレーンをあなたも良く街中で見かけますよね? 移動式クレーンは、人間の力では到底荷役出来ない重量物を動かすためには必要不可欠と言える存 ...

関連記事